전에 이곳을 통해 분당에서 광화문까지 걸어가보고 싶다는 욕구를 기록한 바 있다. (링크)

해보고 싶다는 욕구는 있되 실행하지 않고 있다는 아쉬움이 항상 가슴한켠에 차지하던 중 3월 3일 아침 눈 뜨자 마자 별 생각 없이 실천하자! 라며 짐을 싸는 나를 발견했다.

마침 그 다음날인 3월 4일에는 비 예보가 있어 더 미룰 수 없다는 생각에 행동으로 쉽게 이어졌다.

예보에서 미세먼지가 좀 심할 것이라고 했지만 이는 그냥 무시하기로 해다. 더 미루었다가는 마음에 후회가 남을 것 같았다.

짐이라고 해봐야 별 것 없이 단촐하게 먹을 것 위주로 챙겼다. 물, 초콜렛, 바나나, 견과류 등.

(여행의 여운을 위해 노트, 필기구, 책도 무겁지 않은 것으로 골라 넣었으나 이들은 활용하지 못했다.)

작년 여름 제주도 걷기 여행 때 무거운 짐으로 인해 고생을 해서 걷기에는 가벼운 게 최고라는 교훈을 몸소 얻었기에 짐을 가볍게 하는데 더욱 철저하고자 했다. (링크)

가방을 메고 카메라를 들고 집을 나선게 아침 7시 30분이었고, 대략 8시간 후에는 광화문에 도착하지 않을까 하는 예상이었다. (예상은 적중했다.)

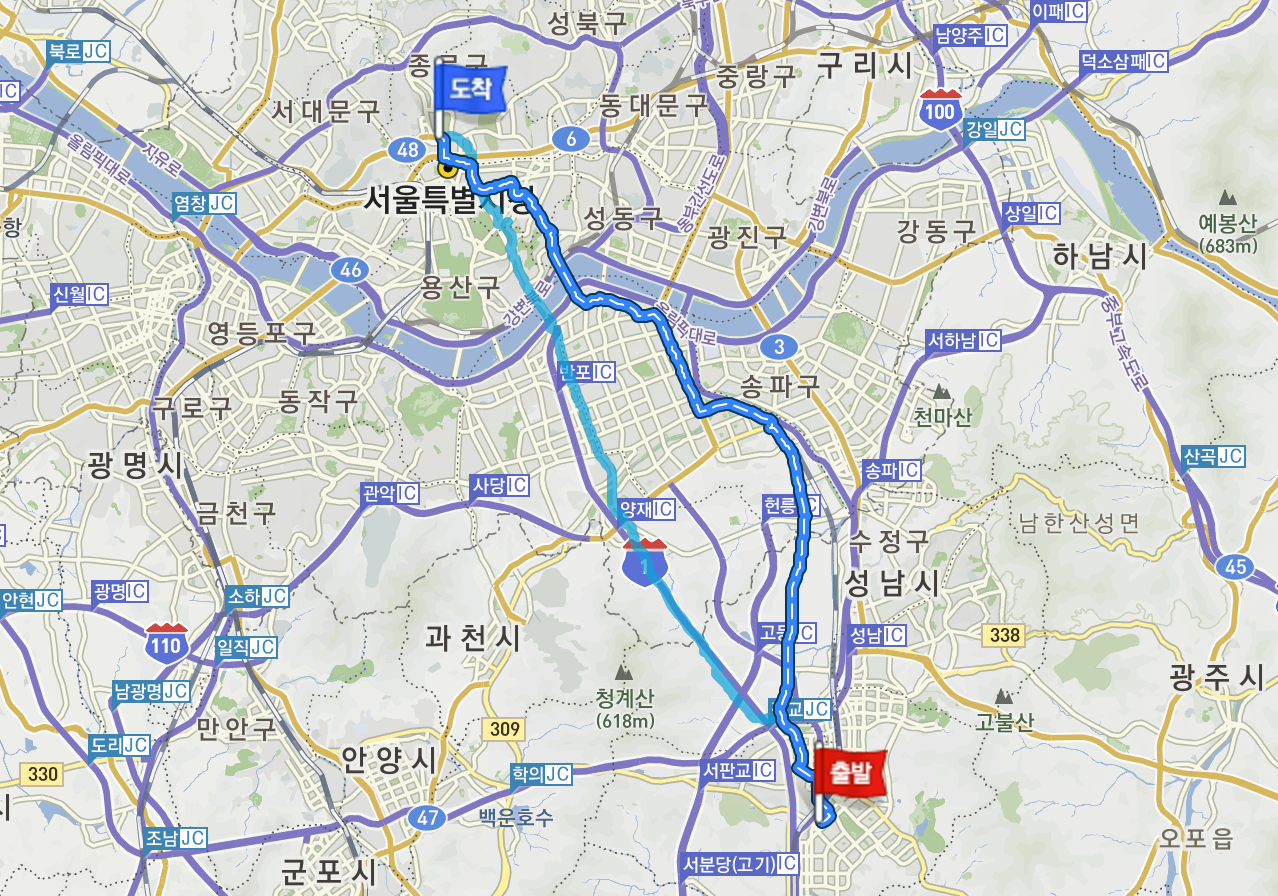

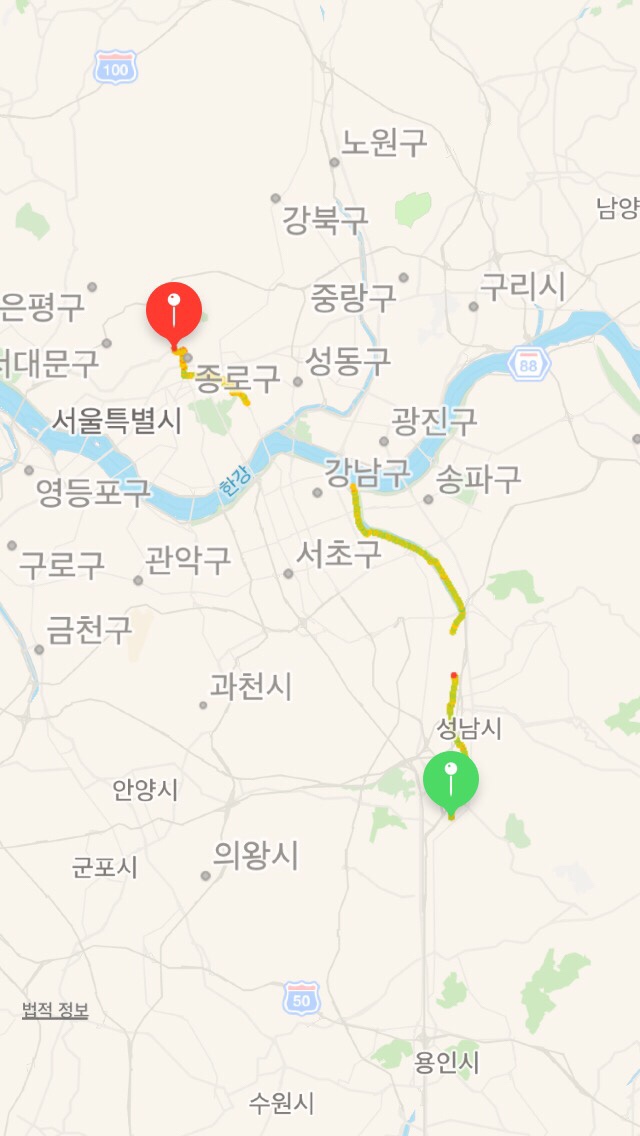

daum map에서의 노선 검색 결과는 효율적인 길을 안내하고 있으나 이 노선은 모두 큰 도로를 따라 가는 길로써 시종일관 자동차와 궤를 함께 할 것 같아 그리 탐탁치 않았다. 대신 내가 선택한 길은 탄천을 따라 빙 돌아가는 길로 총 거리는 대략 35km 로 예상된다.

수내역 -> 탄천 -> 잠실 한강 교차로 -> 한강길 -> 동호대교 -> 옥수역 -> 금호역 -> 약수역 -> 동대입구역 -> 을지로 -> 시청 -> 광화문

의 노선으로 갔다.

그 궤적을 살펴보자.

걷는 것은 객관적으로 보면 재미없는 행동으로 보인다. 왼발과 오른발을 반복해서 옮기는 것 외에 다른 것은 특별히 할 것이 없다. 하지만 비움이 있으면 그 안을 채우는 무언가가 있다. 그렇게 무한히 걸으면 어느틈에 머리도 비우게 되고 그 빈 머리 안에 평소에 들어오지 않던 중요하지만 급하지 않았던 것들이 문득 떠오르기도 한다. 명상을 하게도 되고, 사색을 하게도 된다.

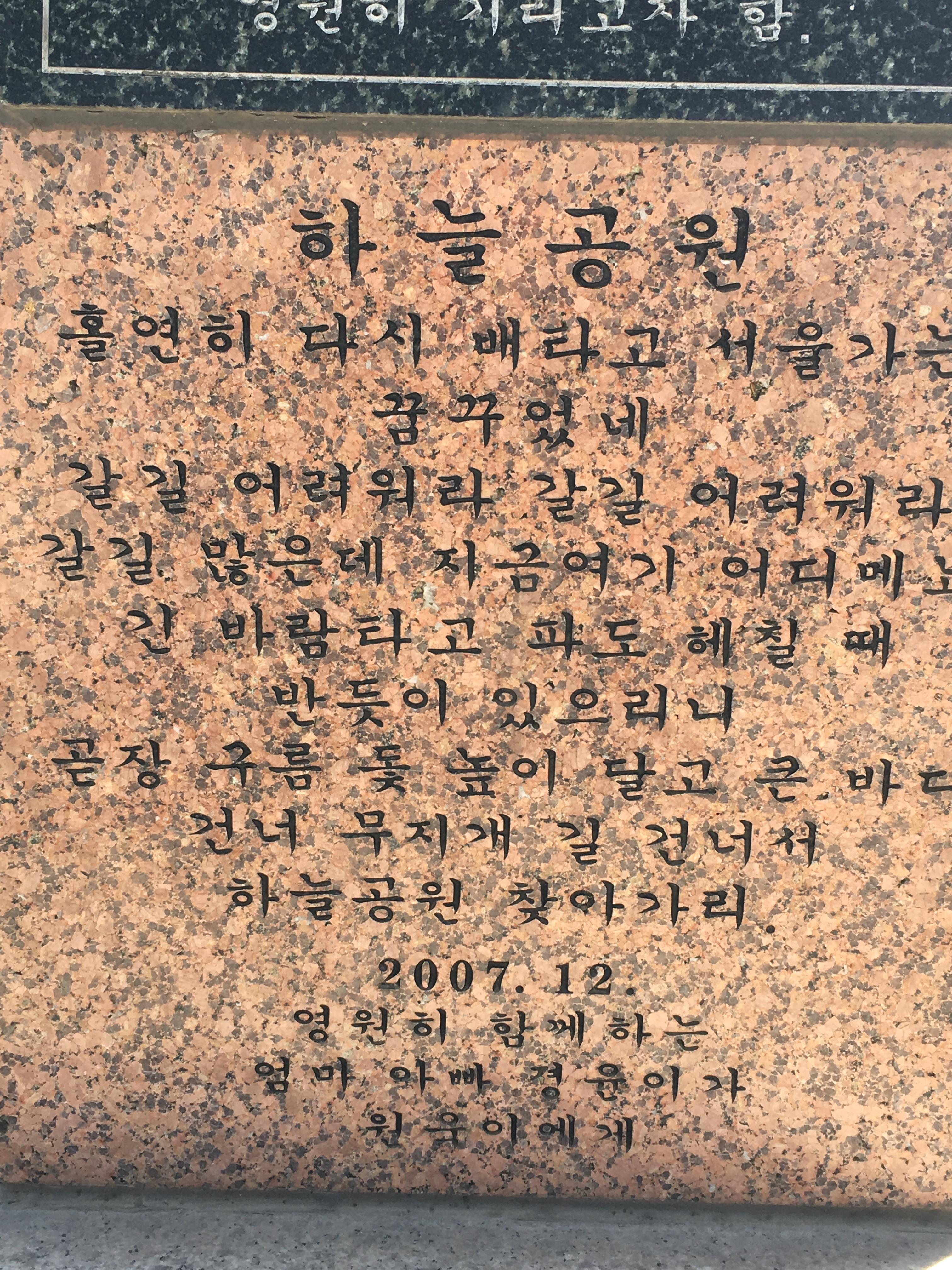

눈은 사방을 두리번 거리며 이곳 저곳을 살펴보게 된다. 고개를 들어 하늘을 보게도 되고, 고개를 숙여 땅을 살펴보기도 한다.

세상이 밝아지는 것도 온몸으로 느끼게 되고, 아파트 담벽 나무에 빼곡히 자리잡고 짹짹거리는 작은 새들의 소리도 새겨듣게 된다.

얼마전 내린 비로 탄천변의 나무 줄기에 꽃몽우리가 올랐음도 알아차리게 된다.

탄천변에 물이 꽤 많이 불어난 것도 보고, 그 위로 청둥오리들이 줄지어 헤엄치는 것도 보게 된다.

평소에 생각하지 않았던 것, 평소에 보고 듣고 냄새 맡지 못하고 피부로 느끼지 못하던 것을 느끼게 된다.

이 모든 것이 걸으면서 자연스럽게 겪는 체험들이다.

걷는 행위는 지극히 단순하지만 지극히 심오함으로 안내해주는 첩경이다.

이 맛을 한번 들이면 그 중독에 빠져 쉽게 헤어나올 수 없다. 아니, 헤어나오고 싶지 않게 된다.

처음에는 자연의 소리를 듣기 위해 그냥 걷다가 언제부터인가 이어폰을 꺼내 귀에 꼽고 음악/노래를 들으며 걷는다. 음악도 음식도 그 순간을 붙잡는 마력이 있는 것 같다. 후에 그 음악을 다시 듣거나, 그 음식을 먹으면 당시가 생생히 떠오르며 다시의 소리와 맛 뿐만이 아니라 그 때의 온도, 냄새, 기분, 분위기 등이 생생히 떠오를 것이다. 내게도 그런 음악, 음식의 추억이 몇 있고 이번 걷기 여행도 후에 다시 그런 추억이 될 것이며 오늘 들은 음악은 그 촉매가 될 것이다.

2017년 말부터 가장 많이 들은 노래는 영화 라라랜드와 위대한 쇼맨의 OST 이다.

라라랜드는 처음 개봉시에 왜 보지 않았을까… 내게 인생영화인 것 같은 이 영화를…

감동이 배가 되려고 했는지 작년 말에 이 두편의 영화를 한날에 몰아서 보았다. (링크)

나는 영화 속의 순수 배경음악도 좋아하지만, 영상과 음악/노래가 한데 맞물려서 시너지를 내는 그런 공감각적인 영화를 특히 좋아하는 것 같다. (발리우드 영화 취향?)

특히 라라랜드의 그 노래와 색감, 배우들의 매력, 몽환적 분위기와 그 아쉬움이라니…

연말마다 재개봉을 해서 그 감동을 매년 새로이 느끼면 좋겠다.

서초, 잠실을 지날 때에 라라랜드와 위대한 쇼맨 OST를 들었다.

한강으로 접어들면서 10년만에 다시 본 하얀거탑 OST를 들었다.

좀 과도한 감이 없지 않지만 이 극적 구성과 멜로디라니…

이른 봄 햇살의 따사로움과 여유를 만끽하면서 온몸으로 음악의 찌릿찌릿함을 느끼며 걷는다.

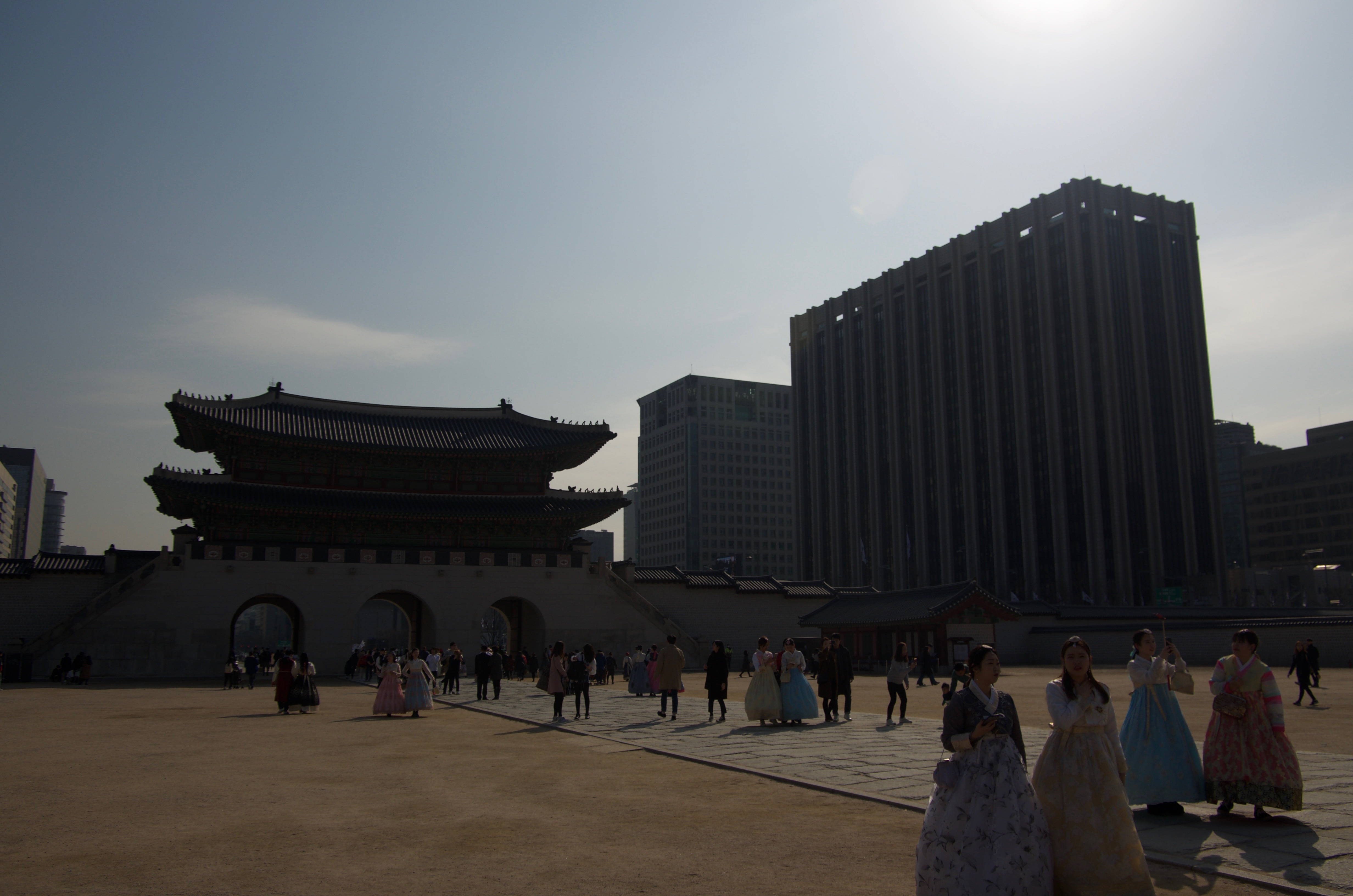

600년 전부터 조선의 수도였던 서울은 복잡하고, 고풍스러웠고, 낡았으며 현대적이었다. 가다가 서울성곽 보수공사도 보이고, 무너질 것 같은 아파트, 다닥다닥 붙은 상점들, 큰 호텔, 체육관 등 여러 모습들과 그 배치, 그리고 봄을 맞아 새로 하는 단장들로 어수선했다. 나같은 걷기 여행자가 걸어서 여행하기에 그리 좋은 조건은 아니었다. 신호등 많고, 자동차 많이 다녀 매연 냄새가 계속 코로 들어오고, 가뜩이나 안좋은 미세먼지는 더 심한 것 같고, 인도까지 나와 있는 매장의 물건들은 길을 제대로 갈 수 없게 하고 여러 화학물질의 냄새가 머리를 아프게 했다. 아까 탄천과 한강을 걸었을때가 참 좋았다는 생각이 든다.

서울 시청 앞을 지나 광화문으로 향하는데 집회가 있는지 거리가 떠들썩하다. 길가에 태극기와 성조기를 들고 돌아다니는 연세 지긋하신 분들의 모습이 종종 눈에 띈다. 신기한 게 있다면 왜 성조기도 함께 들고 다니냐는 것과 그분들의 대부분은 썬글라스도 함께 끼고 있고, 군복을 입은 분들도 많았다.

다른 한 쪽에서는 예수천국 불신지옥을 확성기로 크게 외치고 있었다. 고즈넉한 걷기 여행에 도심 걷기, 특히 서울 걷기는 안 맞는다는 생각이 자꾸 든다.

사실 광화문에 도착하면 근처 카페에 가서 여유있게 커피나 차 한잔 마시면서 오늘을 돌아보고 기록하고 독서도 하다가 돌아올 생각이었다. 그래서 무겁지만 책도 한 권 배낭에 넣어 메고 왔다. 광화문 바로 근처에는 마땅한 카페가 보이지 않아 무거운 다리를 끌고서 옆으로 돌아 경복궁역쪽으로 갔다. 한복을 대여하는 가게가 많이 보였고, 음식점이 많이 보였다. 이 곳은 작년에 촛불집회를 할 때 걸어서 많이 갔던 곳이라 나름 익숙하다. 카페가 보여 들어가니 드시고 갈 거면 자리가 있는지 확인부터 하라는 안내를 해준다. 1층에는 자리가 없어 위층으로 가니 좁은 카페에 자리가 꽉 차서 자리가 없고 공기도 좋지 않고 답답해 보인다. 다른 곳으로 갈까 했지만 이곳이나 그곳이나 별반 다를게 없을 것 같고 이런 분위기에서는 내가 기대했던 그 여운을 느끼지 못하고 망칠 것 같아 그냥 한적한 우리 집으로 돌아가기로 했다. (그리 무겁지는 않지만 그래도 짐 무게에 일조한 그 책과 노트, 필기구는 왜 가져온거야…)

광화문까지 걸어올때는 몰랐는데 카페를 전전하고 다시 광화문을 지나 버스타는 곳으로 가려니 발바닥도 아프고 다리도 무겁다. 이대로는 100미터도 제대로 못걷겠다.

아까 찍은 해태의 또다른 짝을 찍어 좌우를 맞춰주고 횡단보도를 건너 버스 정류장으로 간다.

당시는 오후 4시 경으로 광화문 부근에서는 시위를 제대로 느낄 수 없었는데 서울역 부근에서 보수 집회가 크게 있어서 버스가 서울역으로 진입하지 못하고 바로 돌아 서울을 빠져나갔다. 다양한 안목과 의견이 있는 것은 좋은데 눈에 쓴 색안경으로 사실을 제대로 인식하지 못하고 이미 망한 왕조의 망령과 일제치하의 억압, 독재정권의 탄압을 그리워하는 사람들을 보면 안타깝다는 생각이 절로 든다.

의도했던 것처럼 회고와 푸근한 마음으로 걷기 여행을 마무리하지 못해 아쉽기는 하나 몇년 묵은 숙제를 마무리한 것 같은 홀가분한 마음으로 집으로 돌아왔다.

8시간 걸려서 온 길을 1시간도 안걸려 돌아왔다.

집에 와 답답한 신발을 벗고, 무거운 가방을 내려놓고, 땀 내 가득한 옷을 벗고 미지근한 물로 온몸의 땀과 먼지를 씻어내니 천국이 따로 없다.

집 근처에서 서울 광화문까지 흙길은 한뼘도 없었고, 우뢰탄과 아스팔트, 보도블럭으로 점철된 걷기 여행이었다. 발을 보니 이전 제주도 여행만큼은 아니지만 발 곳곳에 물집이 잡혀있다. 이런 딱딱한 길 말고 부드럽고 포근포근한 흙길을 걷고 싶다.

다음 걷기 여행은 어디로 갈까…?

힘들지만 행복하고 충만한 걷기 여행이다.