여행 4일째 – 2018년 4월 5일 목요일

이날의 여행 정리

- 뮌헨(독일)에서 잘쯔부르크(오스트리아)로 이동 (FlixBus)

- 잘쯔부르크 시내 관광 (미라벨 정원, 잘쯔부르크 대성당, 모차르트 광장)과 모차르트 바이얼린 소나타 감상

오전에는 독일 뮌헨이었는데, 이제는 오스트리아 잘쯔부르크이다.

오스트리아에 대해 좀 알아보자. (구글 지도)

- 공식명칭: 외스터라이히 공화국 (Republik Österreich)

- 면적: 83,879 제곱킬로미터 (남한 면적은 100,363 제곱킬로미터. 즉 남한의 83%)

- 인구: 875만명 (남한 인구 5,163만명. 즉 남한의 17%)

- 수도: 비엔나

- 공용 언어: 독일어

- 인당 GDP: 53,764 US$ (세계 13위)

참고 (단위는 US$): 86,835 (스위스), 62,152 (미국), 50,842 (독일), 32,775 (대한민국) - 오스트리아 출신 유명인

- 요제프 하이든 (교향곡의 아버지)

- 볼프강 아마데우스 모차르트 (음악의 천재)

- 프란츠 슈베르트 (가곡의 왕)

- 헤르베르트 본 카라얀 (20세기 유명 지휘자)

- 루트비히 비트겐슈타인 (현대 언어철학자)

- 에르빈 슈레딩거 (물리학자. 1933년 노벨 물리학상 수상)

- 구스타프 클림트 (키스, 유디트 화가)

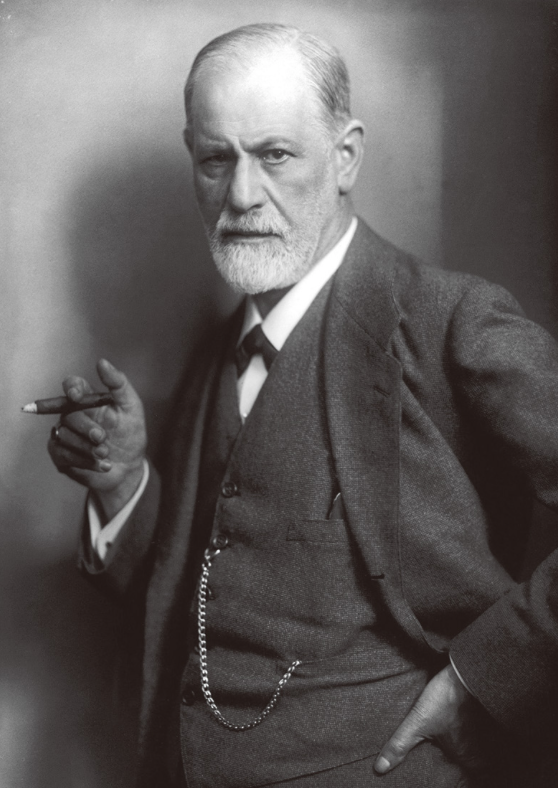

- 지그문트 프로이트 (심리학자)

- 아돌프 히틀러 (세계대전 원흉)

유명인 이름만 들어도 후덜덜하다.

이 중 모차르트와 카라얀은 고향이 잘쯔부르크이다.

잘쯔부르크 (Salzburg = Salt + Burg = 소금도시)는 지명의 유래처럼 소금이 유명하다. (바다소금이 아닌 바위소금 (암염)이다.)

그 외에도 모차르트와 카라얀 덕분인지 음악의 도시이기도 하다. 매년 여름에는 수주동안 도시 여기저기에서 음악 페스티벌이 열리고, 그 축제에 참여하기 위해 전세계의 많은 음악가와 청중들이 이 작은 도시로 몰린다. 거기에 사운드 오브 뮤직 영화의 촬영 배경이 잘쯔부르크 (미라벨 정원)이어서 여러모로 음악이 넘치는 도시이다.

대부분의 호스텔에는 시내 지도를 무상 제공하기에 그것만 하나 들고 시내로 나왔다. 바로 눈에 띄는 곳은 미라벨 정원이었다.

인터넷에서 찾아본 미라벨 정원의 이미지는 상큼, 화창, 발랄인데 내가 도착했을 때에는 추적추적 봄 비가 내려 기대했던 이미지는 아니었다.

미라벨 정원의 느낌은 그냥 그저그랬다. 특별날 것 없는 정원인데 영화의 후광으로 이 도시의 하나의 상징이 된 느낌이다. 자연적인 아름다움보다는 완전 인공미 일색이다. 날씨도 좀 을씨년스러워 포근한 느낌도 받지 못했다.

정원 안쪽으로 들어가면 미라벨 궁이 있고, 현재는 콘서트홀로 주요 쓰이고 있는 듯하다. 입구에 콘서트를 알리는 포스터가 있어 안으로 들어가보았다.

독일 뮌헨에서도 바이에른 국립극장에서 오페라를 감상했고, 여기 음악의 도시 잘쯔부르크에서도 당연히 음악을 감상할 예정인데, 어디에서, 어떤 공연을 선택할지의 문제가 생겼다. 음악의 도시답게(?) 많은 공연이 있다고 홍보가 이루어지고 있었다. 호스텔 로비에도 수많은 팜플렛이 진열되어있고, 거리 곳곳에도 안내가 있어 정보는 넘쳐났다. 처음에는 우와~ 라며 음악적 풍성함에 감탄했지만 찬찬히 살펴보니 질보다는 상업적인 공연들 위주였다. 모차르트 시절인 18세기 후반의 의상, 가발을 입고 하는 공연. 전곡 연주보다는 유명한 부분만 모은 짜집기 공연, 일년 365일 (그 정도까지는 아닐지라도) 매일 반복되는 공연의 일색이었다. 즉, 어찌보면 터미널, 역전 식당처럼 단골손님은 없이, 한번 보고 말 뜨내기 손님 대상으로 장사하는 것처럼 품질은 논외인 경우와 비슷하다고 얘기하면 너무 냉혹할까?

음악의 도시에 대한 나의 기대가 너무 순수하고 컸던 것 같다. 소림사 근처에는 농부조차 한가락 무술을 할 거라고 생각하는 것처럼 이곳의 공연은 일반 거리 공연조차도 어느정도의 수준일 거라 생각했던 것인데 그건 나의 오산이었던 것 같다. (이건 이곳 잘쯔부르크보다는 후에 비엔나도 마찬가지였고, 비엔나가 더 심했다.)

따라서 공연을 감상하고 싶기는 한데 선택의 문제가 생겼다.

사실 이럴 때 욕심을 버리면 간단한데 그게 말은 쉽지만 그렇게 되지는 않는다.

일단 팜플렛만 챙기고 미라벨 궁, 정원을 나와 계속 시내로 향한다. (미라벨 정원에는 다음날 다시 오게 된다. 시내로 가는 길목에 있어 지나칠 수 밖에 없다.)

모차르트 생가 등은 다리를 지나 구시내에 있다고 한다.

나의 우상, 모차르트의 생가로 향한다.

To be continued…